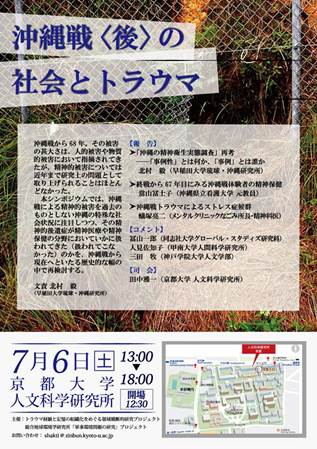

ワークショップ「沖縄戦〈後〉の社会とトラウマ」

| 日時: | 2013年7月6日 13:00~ |

|---|---|

| 場所: | 京都大学人文科学研究所 |

コーディネーター:

北村 毅(早稲田大学琉球・沖縄研究所)

主旨:

沖縄戦から68年。その被害の甚大さは、人的被害や物質的被害において指摘されてきたが、精神的被害については近年まで研究上の問題として取り上げられることはほとんどなかった。本シンポジウムでは、沖縄戦による精神的被害を過去のものとしない沖縄の特殊な社会状況に注目しつつ、その精神的後遺症が精神医療や精神保健の分野においていかに扱われてきた(扱われてこなかった)のかを、沖縄戦から現在へといたる歴史的な幅の中で再検討する(文責 北村 毅)。

7月6日のワークショップでは琉球朝日放送が一部を撮影し、以下の番組を作成放映しました。2013年8月15日『ヘリ墜落事故を考える 戦争体験が及ぼす影響』

リンクは以下の通りhttp://www.qab.co.jp/news/2013081545549.html

報告:

- 「「沖縄の精神衛生実態調査」再考――「事例性」とは何か、「事例」とは誰か」/北村毅(早稲田大学琉球・沖縄研究所 客員主任研究員)

- 「終戦から67年目にみる沖縄戦体験者の精神保健」/當山冨士子(沖縄県立看護大学 元教員)

- 「沖縄戦トラウマによるストレス症候群」/蟻塚亮二(精神科医)

コメント:

- 冨山一郎(同志社大学グローバル・スタディズ研究科 教授)

- 人見佐知子(甲南大学人間科学研究所 博士研究員)

- 三田 牧(神戸学院大学人文学部 准教授)

司会:

田中雅一(京都大学人文科学研究所 教授)

共催:

総合地球環境学研究所「軍事環境問題の研究」プロジェクト

報告

2013年7月6日に京都大学人文科学研究所にて開催されたシンポジウム「沖縄戦〈後〉の社会とトラウマ」では、今年(2013年)の春まで沖縄で精神科診療の現場に立ってこられた蟻塚亮二氏(メンタルクリニックなごみ)と、沖縄で保健師として活動され、この春まで沖縄県立看護大学で精神保健看護の教鞭をとられてきた當山冨士子氏をお招きし、沖縄戦のトラウマやPTSDをテーマにお話しいただきました。

最初に、本シンポジウムのコーディネーターである北村毅(早稲田大学琉球・沖縄研究所)が趣旨説明をし、それから「『沖縄の精神衛生実態調査』再考──『事例性』とは何か、『事例』とは誰か」と題して報告を行いました。「事例性」と「疾病性」という概念をキーワードに、1966年に沖縄で実施された精神衛生実態調査のデータを社会調査として読み直す作業を通して、そこに沖縄戦や米軍占領の痕跡が看取できるのではないかと問題提起しました。

次に、當山氏に「終戦から67年目にみる沖縄戦体験者の精神保健」と題してお話しいただき、沖縄戦を体験した75歳以上の高齢者を対象に2012年度に実施された調査「終戦から67年目にみる沖縄戦体験者の精神保健」についてご報告いただきました。調査対象者の中にPTSDのハイリスク者が4割いたにもかかわらず、その精神的健康状態が良好であったという一見相矛盾する調査結果について、沖縄の地域共同体の強固さが後者を担保しているのではないかとの見解が示されました。

最後に、蟻塚氏に「沖縄戦のトラウマによるストレス症候群」と題してお話しいただき、沖縄における臨床知見にもとづき、沖縄戦を体験した高齢者にみられる「晩発性PTSD」の特徴についてご報告いただきました。この春から福島県相馬市のメンタルクリニックで診療にあたられている経験についても触れられ、福島での遅発性PTSDの事例とも比較しながら、沖縄戦のトラウマについて考えるためのひとつの視座をご提示いただきました。

以上の報告と簡単な質疑応答の後で、3人のコメンテーターからコメントをいただきました。冨山一郎氏は、トラウマやPTSDという言葉で他者の痛みを切り取ること、歴史や社会をシンプルに語ることに対する違和感を指摘されました。人見佐知子氏は、歴史学の研究者として戦争体験者のトラウマを聞き取ってきた経験にもとづき、その意義や課題について話されました。三田牧氏は、沖縄でのフィールドワークの体験にもとづき、生活誌の聞き取りの最中にあらわれる戦争の記憶について述べられました。

全体討論では、報告者とコメンテーター、ならびに「トラウマ経験の組織化をめぐる領域横断的研究」プロジェクトや「軍事環境問題の研究」プロジェクトのメンバーだけではなく、多くの参加者にご発言いただき、「トラウマ」という概念の可能性と問題を含め、幅広い専門と視点から活発な議論が展開されました。本シンポジウムを通して、沖縄戦や米軍占領という軍事環境がもたらしてきた弊害について、心理的・社会的な側面から検証できたことの意義は大きかったように思います。ここに記して参加者の皆様に御礼申し上げます。(文責:北村毅)